NO1 LOCAL REVITALIZATION MEDIA IN JAPAN

- カテゴリTOP

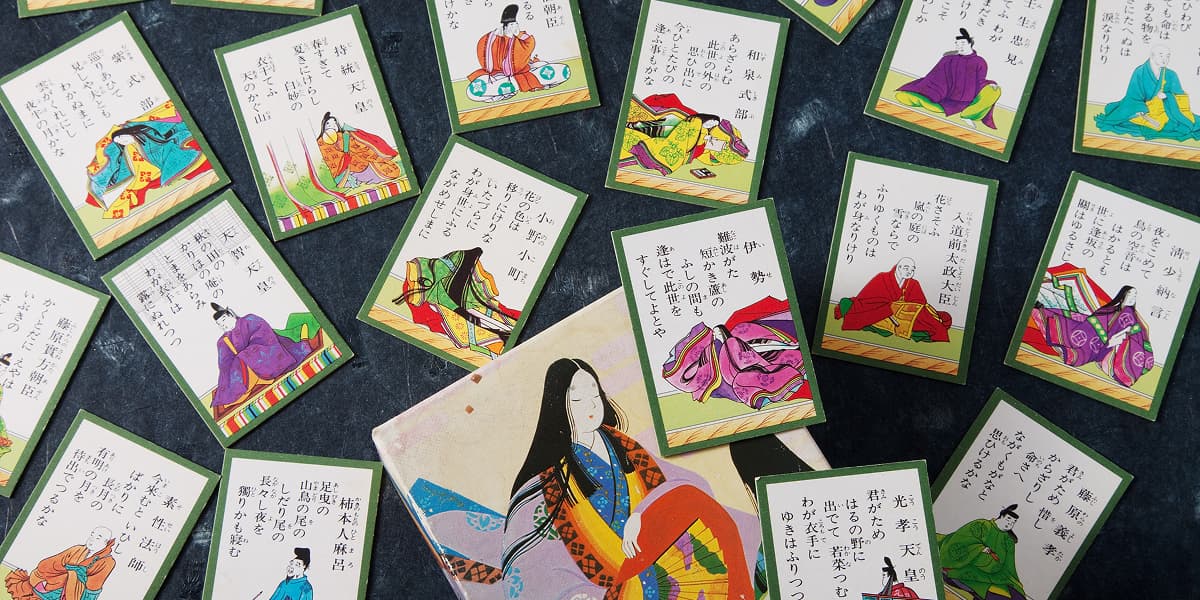

日本人ならほとんどの人が耳にしたことがあるであろう「百人一首」という言葉。

高校時代や中学時代に暗記した経験のある人も少なくないはず…

皆さんはこの百人一首がどのようなものかご存じでしょうか?

百人一首は、簡単に言うと百個の和歌を集めたものです!

今回の記事のタイトルを見て、「ニッポンの百選なのになぜ百人一首?」と思われた方もいるかもしれませんが、数ある和歌の中から選ばれた百首という意味で百人一首も立派なニッポンの百選ではないでしょうか。

今回の記事ではそんな百人一首とは一体何なのか、どのようにして選ばれたのか、そしておすすめの百人一首関連スポットまで…知っているようで知らない百人一首の世界を詳しく紹介していきます!

百人一首とは?

先ほど、「百人一首は、簡単に言うと百個の和歌を集めたもの」と説明しましたが、正確に言うと百人一首はその名が表している通り「百人の歌人の和歌を一首ずつ選んだもの」です。

つまり、百首の中に同じ作者が詠んだ歌は2つとないということです。

もちろん和歌なので百首全て「5・7・5・7・7」の三十一音の形で作られたものです。

詠まれた時代は限定しておらず、飛鳥時代から鎌倉時代の初めという実に長い期間の中で活躍した歌人たちの歌が収録されています。

百人の歌人たちの中には、天智天皇・紫式部・清少納言といったように日本史や国語の教科書にも登場するような有名な人物も多くいます。

四季を題材にした歌や恋を題材にした歌など題材がいくつかに分類できるのも特徴の1つです。

そんな百人一首は、江戸時代初期頃からかるた遊びにも使用されるようになり、現在でも競技かるたという競技に使用されて多くの人に親しまれています。

長い歴史の中で受け継がれてきた文化ということが分かりますね!

選考基準〜誰がどのように選んだ?~

百人一首がどのようなものか知ったところで、次はどのようにして百首が選ばれたのかについて見ていきましょう!

百首を選定したのは、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて活躍した歌人「藤原定家(ふじわらのさだいえ)」です。

定家は、自ら和歌を作る歌人としてだけでなく、和歌の先生や指導者というような立場でも活躍しました。

皆さんも一度は聞いたことがあるような「新古今和歌集」の選者を任されるなど、後鳥羽上皇のもとで出世しましたが、歌の選定作業のなかでたびたび上皇と意見が衝突し、結果的に不和になってしまいます。

そんな定家が「百人一首」を選定することになったのは、1235年頃と言われています。

武将で歌人でもある宇都宮頼綱から、「小倉山(京都市右京区)の山荘の襖に飾るために百人の優れた歌人の歌を百首選んで書いてほしい。」と依頼を受けて選んだものです。

詳しい選定基準については分かっていませんが、「新古今和歌集」の選定時に後鳥羽上皇との意見の違いや情勢の関係で入れることのできなかった歌人の歌も選定することができたと言われています!

小倉の地で選ばれたことから特に「小倉百人一首」と呼ばれています!

和歌に精通した定家が選んだ百首なら技巧・歌人・題材ともにすばらしいものが揃っているのだろうと分かりますね!

百人一首に関するスポット4選!

今回は、百人一首を丸ごと楽しめるスポット2つと百首のうちの一首に注目したスポット2つをご紹介します!

➀近江神宮(滋賀県)

百人一首に関するスポットとして外せないのが近江神宮!

小倉百人一首の一番歌である

「秋の田のかりほの庵の苫を荒みわが衣手は露にぬれつつ(秋の田のほとりにある仮小屋の、屋根を葺いた苫の編み目が粗いので、私の衣の袖は露に濡れていくばかりだ)」

の作者である天智天皇をご祭神として祀っている神社です。

この由縁から、小倉百人一首を使った競技である競技かるたの聖地としても知られています。

境内には歌碑や句碑も多く設置されており、歌の世界を満喫したい方にはぴったりのスポットです!

「近江神宮について詳しく知りたい!」「近江神宮と競技かるたや天智天皇の関係に興味がある!」という方はぜひこちらの記事もご覧ください!

滋賀県豆知識:【天智天皇の歌で繋がる】近江神宮はなぜ競技かるたの聖地?

https://madeinlocal.jp/area/shiga/knowledge/003#h8729f2767b

近江神宮

住所:滋賀県大津市神宮町1番1号

アクセス:近江神宮前駅から徒歩9分

参拝時間:6:00~18:00(お守り販売・御朱印等は~16:30)

公式HP:https://oumijingu.org/pages/97/

➁嵯峨嵐山文華館(京都府)

次に外せないのが嵯峨嵐山文華館です!

常設展では様々な百人一首かるたのコレクションや、百人一首の歴史やそれぞれの歌の魅力を知ることのできる展示がされています。

期間限定の企画展でも百人一首関連の展示がされることもあるので、ぜひ公式ホームページでチェックしてくださいね!

文華館の近隣5か所の公園・公有地には、百人一首に撰ばれた和歌の歌碑が100基あります。百首の歌全ての歌碑を回ってみても良し!好きな歌の歌碑を見に行っても良し!の充実した展示ですね。

歌碑巡りをする方はこちらのマップをご活用ください!

https://www.samac.jp/about/pdf/kahimegurimap.pdf

※野々宮地区の歌碑は通常施錠されておりますので、見学希望の方は事前に以下のメールアドレスまたは電話番号にご連絡が必要です。

support@samac.jp または 075-882-1111(百人一首文芸苑)

嵯峨嵐山文華館

住所:京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町11

アクセス:JRでお越しの方は嵯峨嵐山駅下車、徒歩14分

阪急でお越しの方は嵐山駅下車、徒歩13分

開館時間:10:00 - 17:00(入館は16:30まで)

入場料金:一般・大学生:1000円、高校生:600円、小中学生:400円

公式HP:https://www.samac.jp/exhibition/detail.php?id=59

➂大覚寺(京都府)

大覚寺の中でも特に今回注目していただきたいのが「名古曽の滝跡」です。大覚寺のなかでも大沢池エリアと呼ばれる場所にあります。

藤原公任(ふじわらのきんとう)が詠んだ小倉百人一首五十五番歌である

「滝の音は絶えて久しくなりぬれど名こそ流れてなほ聞こえけれ(滝の流れる水音は、聞こえなくなってから久しいが、その名声だけは流れ伝わって、今でも世間で聞こえることよ)」

の題材となっています。

歌が詠まれた平安時代には既に滝の流れは途絶えていたそうですが、その滝の石組は古くから配置されており、この地が御所であった御世にも庭石として大切にされていたそうです。

寺内の名古曽の滝跡の場所はこちらからご確認ください。

https://www.daikakuji.or.jp/oosawanoike/

名古曽の滝跡以外にもビューポイントがたくさんあるので、少し興味があるという方でも気軽に訪れることができるスポットです!

大覚寺

住所:京都府京都市右京区嵯峨大沢町4

アクセス:市バス・京都バス「大覚寺」で下車

参拝時間:9:00‐17:00

参拝料金:大人300円 小中高100円

公式HP:https://www.daikakuji.or.jp/

➃天橋立(京都府)

4つ目は天橋立(あまのはしだて)!

陸奥の松島・安芸の宮島とともに、日本三景のうちの1つにも数えられています。

幅は約20〜170m・全長約3.6kmの砂州に約6700本もの松が生い茂るという長い歴史をかけて自然が生み出した非常に珍しい地形です。

日本の名松百選・日本の道百選・日本の名水百選など様々なニッポンの百選にも選ばれている土地でもあります!

そして、小式部内侍の詠んだ小倉百人一首六十番歌である

「大江山いく野の道の遠ければまだふみもみず天の橋立(大江山を越え、生野を通る丹後への道は遠すぎて、まだ天橋立の地を踏んだこともありませんし、母からの手紙も見てはいません)」

の舞台です。天橋立は歌枕にもなっており、多くの文学作品や美術品の題材にもなってきました。

ぜひ自然そのものの美しさを堪能しつつ、そこから刺激を受けた芸術家や歌人たちにも思いをはせてみてください!

天橋立

住所:京都府宮津市文珠天橋立公園

アクセス:京都丹後鉄道「宮津駅」で下車

公式HP:https://www.amanohashidate.jp/spot/amanohashidate/

意外と近くにあるかも?百人一首の聖地を見つけてみよう!

百人一首に関するスポットを見つけるポイントを2点お伝えします。

➀詠み込まれている場所に注目すべし!

百人一首の中には、歌枕が詠み込まれている歌もたくさんあります。今回紹介した天橋立や有名な逢坂の関のように現代でも観光地として赴くことのできる場所も多いので、歌の舞台となっている土地やスポットについて調べてみると良いかもしれませんね!

➁歌人に注目すべし!

今回紹介した近江神宮のように百人一首に選ばれた歌人を祀っている神社や、ゆかりのある寺などのスポットもたくさんあります。歌の数だけ作者もいるので、気になる歌人の経歴やゆかりの地を調べてみるのもおすすめです!

百首もあるので、まずは好きな歌を見つけることから始めてみるのもおすすめです!百人一首の聖地は意外にも皆さんのすぐ近くに存在しているかもしれませんよ🍁

おわりに

いかがでしたか?

知っているようで知らない百人一首の世界について知っていただけたでしょうか。

約800年前から、すばらしいものを百選にするという文化があることにも驚きですよね!

今回紹介したように、百人一首は和歌として楽しむのはもちろんのこと、かるたとして遊んだり、関連のスポットも多数あったりするので様々な楽しみ方ができます!

関連スポットや和歌の題材になった土地などを巡って、その歌が詠まれた情景を肌で感じてみるのも良い経験になるでしょう。

和歌は日本特有の文化の1つでもあるので、積極的に触れて次世代にも繋げていけるようにしたいですね!

では、また次の「ニッポンの百選」記事でお会いしましょう👋

百人一首 一覧

第一首〜第十首

001 秋の田の かりほの庵の 苫を荒み わがころも手は 露に濡れつつ(後撰集 秋 302)

:天智天皇(てんぢてんのう 626~672 第38代天皇)

002 春すぎて 夏来にけらし 白たへの ころもほすてふ あまの香具山(新古今集 夏 175)

:持統天皇(じとうてんのう 645~702 第41代天皇 天智天皇の皇女 天武天皇の皇后)

003 あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の ながながし夜を ひとりかも寝む(拾遺集 恋 778)

:柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ 生没年不詳 万葉集の代表的な宮廷歌人)

004 田子の浦に うちいでて見れば 白たへの 富士の高嶺に 雪は降りつつ(新古今集 冬 675)

:山部赤人(やまべのあかひと 生没年不詳 万葉集の代表的な宮廷歌人 三十六歌仙)

005 奥山に もみぢ踏み分け 鳴く鹿の 声聞く時ぞ 秋は悲しき(古今集 秋 215)

:猿丸太夫(生没年不詳 奈良〜平安初期(?)の伝説的人物 三十六歌仙)

006 かささぎの 渡せる橋に 置く霜の 白きを見れば 夜ぞふけにける(新古今集 冬 620)

:中納言家持(大伴家持 おおとものやかもち 718~785 旅人の子 万葉集の撰者)

007 あまの原 ふりさけ見れば かすがなる 三笠の山に いでし月かも(古今集 覊旅 406)

:安倍仲麻呂(あべのなかまろ 698~770 遣唐留学生 唐の役人となり唐土で生涯を終えた)

008 わが庵は 都のたつみ しかぞ住む 世を宇治山と 人はいふなり(古今集 雑 983)

:喜撰法師(きせん 宇治山の僧とされる伝説的な歌人 六歌仙の一人)

009 花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに(古今集 春 113)

:小野小町(六歌仙・三十六歌仙の一人 伝説的な美女とされてきた 各地に伝説が残る)

010 これやこの 行くも帰るも 別れては 知るも知らぬも 逢坂の関(後撰集 雑 1089)

:蝉丸(せみまる 生没年不詳 琵琶の名手とされる平安初期の伝説的人物)

第十一首〜第二十首

011 わたのはら 八十島かけて 漕ぎいでぬと 人には告げよ あまの釣舟(古今集 覊旅 407)

:参議篁(小野篁 たかむら 802~852 漢詩文に優れた『令義解』撰進者の一人)

012 あまつ風 雲のかよひ路 吹きとぢよ をとめの姿 しばしとどめむ(古今集 雑 872)

:僧正遍昭(へんじょう 816~890)俗名良岑宗貞 桓武天皇の孫 六歌仙)

013 つくばねの 峰より落つる みなの川 恋ぞ積りて 淵となりぬる(後撰集 恋 776)

:陽成院(868~949 第57代天皇 清和天皇の皇子)

014 みちのくの 忍ぶもぢずり 誰ゆゑに 乱れそめにし われならなくに(古今集 恋 724)

:河原左大臣(源融 とおる 822~895 嵯峨天皇の皇子)

015 きみがため 春の野にいでて 若菜摘む わがころも手に 雪は降りつつ(古今集 春 21)

:光孝天皇(830~887 第58代天皇 仁明天皇の皇子 仁和の帝)

016 たち別れ いなばの山の 峰に生ふる まつとし聞かば いま帰り来む(古今集 離別 365)

:中納言行平(在原行平 ありわらのゆきひら 818~893 平城天皇の孫 業平の兄)

017 ちはやぶる 神代も聞かず 竜田川 からくれなゐに 水くくるとは(古今集 秋 294)

:在原業平朝臣(なりひら 825~880 平城天皇の孫 六歌仙・三十六歌仙)

018 すみの江の岸による波よるさへや夢のかよひ路人目よくらむ(古今集 恋 559)

:藤原敏行朝臣(としゆき ?~901? 三十六歌仙 能書家として知られる 藤原南家)

019 なにはがた 短きあしの ふしのまも あはでこの世を すぐしてよとや(新古今集 恋 1049)

:伊勢(いせ 872~938? 伊勢守藤原継蔭の娘 三十六歌仙の一人)

020 わびぬれば 今はた同じ なにはなる みをつくしても あはむとぞ思ふ(後撰集 恋 960)

:元良親王(もとよししんのう 890~943 陽成天皇の皇子)

第二十一首〜第三十首

021 いま来むと いひしばかりに 長月の 有明の月を 待ちいでつるかな(古今集 恋 691)

:素性法師(そせいほうし 生没年不詳 平安前期 遍照の子 三十六歌仙)

022 ふくからに 秋の草木の しをるれば むべ山風を 嵐とい言ふらむ(古今集 秋 249)

:文屋康秀(ふんやのやすひで 生没年不詳 平安前期 六歌仙)

023 月見れば ちぢにものこそ 悲しけれ わが身ひとつの 秋にはあらねど(古今集 秋 193)

:大江千里(おおえのちさと 生没年不詳 平安前期 三十六歌仙 漢学者)

024 このたびは ぬさも取りあへず たむけ山 もみぢのにしき 神のまにまに(古今集 覊旅 420)

:菅家(菅原道真 845~903 当代随一の漢学者で漢詩文が多い 天神伝説が各地に残る)

025 名にし負はば 逢坂山の さねかづら 人に知られで 来るよしもがな(後撰集 恋 700)

:三条右大臣(藤原定方 さだかた 873~932 和歌管弦に秀で延喜歌壇の中心人物の一人)

026 小倉山 峰のもみぢ葉 心あらば 今ひとたびの みゆき待たなむ(拾遺集 雑秋 1129)

:貞信公(藤原忠平 880~949 関白太政大臣 藤原氏全盛時代の基を作った)

027 みかの原 わきて流るる 泉川 いつ見きとてか 恋しかるらむ(新古今集 恋 996)

:中納言兼輔(藤原兼輔 かねすけ 877~933 三十六歌仙 紫式部の曾祖父)

028 山里は 冬ぞ寂しさ まさりける 人目も草も かれぬと思へば(古今集 冬 315)

:源宗干朝臣(むねゆき ?~940? 三十六歌仙 光孝天皇の孫)

029 こころあてに 折らばや折らむ 初霜の 置きまどはせる 白菊の花(古今集 秋 277)

:凡河内躬恒(おおしこうちのみつね 859?~925? 古今集撰者の一人 三十六歌仙)

030 有明の つれなく見えし 別れより 暁ばかり うきものはなし(古今集 恋 625)

:壬生忠岑(みぶのただみね 860?~920? 古今集撰者の一人 三十六歌仙)

第三十一首〜第四十首

031 あさぼらけ 有明の月と 見るまでに 吉野の里に 降れる白雪(古今集 冬 332)

:坂上是則(さかのうえのこれのり 生没年不詳 平安前期 三十六歌仙 蹴鞠でも知られる)

032 山川に 風のかけたる しがらみは 流れもあへぬ もみぢなりけり(古今集 秋 303)

:春道列樹(はるみちのつらき 生没年不詳 平安前期 志賀の山越えの歌)

033 ひさかたの 光のどけき 春の日に しづ心なく 花の散るらむ(古今集 春 84)

:紀友則(きのとものり 生没年不詳 古今集撰者の一人 貫之の従兄弟 三十六歌仙)

034 たれをかも 知る人にせむ 高砂の 松も昔の 友ならなくに(古今集 雑 909)

:藤原興風(ふじわらのおきかぜ 生没年不詳 平安前期 三十六歌仙 藤原京家)

035 人はいさ 心も知らず ふる里は 花ぞ昔の 香に匂ひける(古今集 春 42)

:紀貫之(きのつらゆき 868?~946? 古今集撰者の一人 仮名序の執筆者 三十六歌仙)

036 夏の夜は まだ宵ながら 明けぬるを 雲のいづこに 月宿るらむ(古今集 夏 166)

:清原深養父(きよはらのふかやぶ 生没年不詳 平安中期 三十六歌仙 清少納言の曾祖父)

037 白露に 風の吹きしく 秋の野は つらぬきとめぬ 玉ぞ散りける(後撰集 秋 308)

:文屋朝康(ふんやのあさやす 生没年不詳 900年前後の人 康秀の子)

038 忘らるる 身をば思はず ちかひてし 人の命の 惜しくもあるかな(拾遺集 恋 870)

:右近(うこん 生没年不詳 平安中期 右近衛少将藤原季縄の娘)

039 浅茅生の 小野のしの原 忍ぶれど あまりてなどか 人の恋しき(後撰集 恋 577)

:参議等(源等 ひとし 880~951 嵯峨天皇の曾孫)

040 しのぶれど 色にいでにけり わが恋は ものや思ふと 人の問ふまで(拾遺集 恋 622)

:平兼盛(かねもり?~990 三十六歌仙 後撰集の代表的な歌人の一人)

第四十一首〜第五十首

041 恋すてふ わが名はまだき 立ちにけり 人知れずこそ 思ひそめしか(拾遺集 恋 621)

:壬生忠見(みぶのただみ 生没年不詳 忠岑の子 三十六歌仙)

042 ちぎりきな かたみに袖を しぼりつつ 末の松山 波越さじとは(後拾遺集 恋 770)

:清原元輔(もとすけ 908~990 深養父の孫 清少納言の父 三十六歌仙 後撰集の撰者の一人)

043 あひ見ての 後の心に くらぶれば 昔はものを 思はざりけり(拾遺集 恋 710)

:中納言敦忠(藤原敦忠 あつただ 906~943 時平の子 忠平の甥 三十六歌仙)

044 あふことの 絶えてしなくば なかなかに 人をも身をも 恨みざらまし(拾遺集 恋 678)

:中納言朝忠(藤原朝忠 910~966 定方の子 三十六歌仙)

045 あはれとも 言ふべき人は 思ほえで 身のいたづらに なりぬべきかな(拾遺集 恋 950)

:謙徳公(藤原伊尹 これただ 924~972 忠平の孫 摂政太政大臣 後撰集撰進を指揮)

046 ゆらのとを 渡る舟人 かぢを絶え 行くへも知らぬ 恋の道かな(新古今集 恋 1071)

:曾禰好忠(そねのよしただ 生没年不詳 9世紀中後半の歌人 曾丹とも 奔放な歌で知られる)

047 八重むぐら 茂れるやどの 寂しきに 人こそ見えね 秋は来にけり(拾遺集 秋 140)

:恵慶法師(えぎょうほうし 生没年不詳 平安中期)

048 風をいたみ 岩打つ波の おのれのみ くだけてものを 思ふ頃かな(詞花集 恋 211)

:源重之(?~1000? 清和天皇の曾孫 三十六歌仙)

049 御垣守 衛士のたく火の 夜はもえ 昼は消えつつ ものをこそ思へ(詞花集 恋 225)

:大中臣能宣朝臣(おおなかとみのよしのぶ 921~991 神宮祭主 三十六歌仙)

050 きみがため 惜しからざりし 命さへ 長くもがなと 思ひけるかな(後拾遺集 恋 669)

:藤原義孝(よしたか 954~974 謙徳公の子)

第五十一首〜第六十首

051 かくとだに えやはいぶきの さしも草 さしも知らじな もゆる思ひを(後拾遺集 恋 612)

:藤原実方朝臣(さねかた 貞信公の曾孫 ?~998)

052 明けぬれば 暮るるものとは 知りながら なほ恨めしき 朝ぼらけかな(後拾遺集 恋 672)

:藤原道信朝臣(みちのぶ 972~994 歌名が高く『大鏡』などに逸話が見える)

053 なげきつつ ひとりぬる夜の 明くるまは いかに久しき ものとかは知る(拾遺集 恋 912)

:右大将道綱母(みちつなのはは 936?~995 藤原倫寧の娘『蜻蛉日記』作者)

054 わすれじの 行く末までは かたければ 今日を限りの 命ともがな(新古今集 恋 1149)

:儀同三司母(ぎどうさんじ=藤原伊周の母 儀同三司は太政・左右大臣に準ずる意)

055 滝の音は 絶えて久しく なりぬれど 名こそ流れて なほ聞こえけれ(拾遺集 雑 449)

:大納言公任(藤原公任 きんとう 966~1041『和漢朗詠集』などの撰者)

056 あらざらむ この世のほかの 思ひ出に 今ひとたびの あふこともがな(後拾遺集 恋 763)

:和泉式部(978?~? 大江雅致の娘 『和泉式部日記』作者 奔放な恋愛で知られる)

057 めぐりあひて 見しやそれとも わかぬまに 雲隠れにし 夜はの月かな(新古今集 雑 1499)

:紫式部(973?~1019? 『源氏物語』作者 藤原為時の娘)

058 ありま山 ゐなの笹原 風吹けば いでそよ人を 忘れやはする(後拾遺集 恋 709)

:大弐三位(だいにのさんみ 999?~? 藤原宣孝・紫式部の娘 藤原賢子)

059 やすらはで 寝なましものを さ夜ふけて かたぶくまでの 月を見しかな(後拾遺集 恋 680)

:赤染衛門(あかぞめえもん 958?~? 赤染時用の娘 実父平兼盛 『栄華物語』作者とされる)

060 大江山 いく野の道の 遠ければ まだふみも見ず あまの橋立(金葉集 雑 550)

:小式部内侍(こしきぶのないし ?~1025 橘道貞・和泉式部の娘)

第六十一首〜第七十首

061 いにしへの 奈良の都の 八重桜 今日九重に にほひぬるかな(詞花集 春 29)

:伊勢大輔(いせのたいふ 生没年不詳 大中臣輔親の娘 能宣の孫)

062 夜をこめて とりのそらねは はかるとも よに逢坂の 関は許さじ(後拾遺集 雑 939)

:清少納言(せいしょうなごん 966?~1025? 清原元輔の娘 『枕草子』作者)

063 いまはただ 思ひ絶えなむ とばかりを 人づてならで 言ふよしもがな(後拾遺集 恋 750)

:左京大夫道雅(藤原道雅 みちまさ 992~1054 伊周の子)

064 あさぼらけ 宇治の川霧 絶え絶えに あらはれわたる 瀬々の網代木(千載集 冬 420)

:中納言定頼(藤原定頼 995~1054 公任の子)

065 うらみわび ほさぬ袖だに あるものを 恋にくちなむ 名こそ惜しけれ(後拾遺集 恋 815)

:相模(995?~? 源頼光の娘 相模守大江公資と結婚し相模といわれる)

066 もろともに あはれと思へ 山桜 花よりほかに 知る人もなし(金葉集 雑 521)

:大僧正行尊(1055~1135 園城寺長吏 天台座主 三条天皇の曾孫)

067 春の夜の 夢ばかりなる 手枕に かひなく立たむ 名こそ惜しけれ(千載集 雑 964)

:周防内侍(すおうのないし 生没年不詳 周防守平棟仲の娘)

068 こころにも あらでうき世に ながらへば 恋しかるべき 夜はの月かな(後拾遺集 雑 860)

:三条院(979~1017 第67代天皇 冷泉天皇の皇子)

069 あらし吹く みむろの山の もみぢ葉は 竜田の川の にしきなりけり(後拾遺集 秋 366)

:能因法師(のういんほうし 988~1050? 俗名橘永愷)

070 さびしさに やどを立ちいでて ながむれば いづくも同じ 秋の夕暮(後拾遺集 秋 333)

:良暹法師(りょうぜんほうし ?~1064? 比叡山の僧 祇園社別当)

第七十一首〜第八十首

071 夕されば 門田の稲葉 おとづれて あしのまろ屋に 秋風ぞ吹く(金葉集 秋 173)

:大納言経信(源経信 1016~1097 歌道の家六条源家)

072 音に聞く たかしの浜の あだ波は かけじや袖の 濡れもこそすれ(金葉集 恋 469)

:祐子内親王家紀伊(ゆうしないしんのうけのきい 生没年不詳 平安後期の歌人)

073 高砂の をのへの桜 咲きにけり と山のかすみ 立たずもあらなむ(後拾遺集 春 120)

:権中納言匡房(大江匡房 おおえのまさふさ 1041~1111 匡衡と赤染衛門の曾孫)

074 うかりける 人を初瀬の 山おろし 激しかれとは 祈らぬものを(千載集 恋 708)

:源俊頼朝臣(としより 1055~1129 歌道の家六条源家 経信の子 金葉集撰者)

075 ちぎりおきし させもが露を 命にて あはれ今年の 秋もいぬめり(千載集 雑 1026)

:藤原基俊(もととし 1060~1142 藤原道長の曾孫 保守派の代表的な歌人といわれる)

076 わたの原 漕ぎいでて見れば ひさかたの 雲居にまがふ 沖つ白波(詞花集 雑 382)

:法性寺(ほっしょうじ)入道(にゅうどう)前関白太政大臣(藤原忠通 1097~1164)

077 瀬を早み 岩にせかるる 滝川の われても末に あはむとぞ思ふ(詞花集 恋 229)

:崇徳院(すとくいん 1119~1164 第75代天皇 保元の乱に敗れ讃岐に遷る)

078 淡路島 かよふ千鳥の 鳴く声に いく夜寝覚めぬ 須磨の関もり(金葉集 冬 270)

:源兼昌(生没年不詳 宇多源氏 12世紀初めの歌人)

079 秋風に たなびく雲の 絶え間より もれいづる月の 影のさやけさ(新古今集 秋 413)

:左京大夫顕輔(さきょうだゆうあきすけ 1090~1155 歌道の家六条藤家の祖 詞花集撰者)

080 長からむ 心も知らず 黒髪の 乱れて今朝は ものをこそ思へ(千載集 恋 802)

:待賢門院堀川(たいけんもんいんのほりかわ 源顕仲の娘 崇徳院の母待賢門院に仕えた)

第八十一首〜第九十首

081 ほととぎす 鳴きつるかたを ながむれば ただ有明の 月ぞ残れる(千載集 夏 161)

:後徳大寺左大臣(ごとくだいじさだいじん 藤原実定 さねさだ 1139~1191)

082 思ひわび さても命は あるものを うきにたへぬは 涙なりけり(千載集 恋 818)

:道因法師(どういんほうし 1090~1182? 俗名藤原敦頼 90歳過ぎまで歌壇で活躍)

083 よのなかよ 道こそなけれ 思ひ入る 山の奥にも 鹿ぞ鳴くなる(千載集 雑 1151)

:藤原俊成 (しゅんぜい1114~1204 千載集の撰者)

084 ながらへば またこの頃や しのばれむ うしと見し世ぞ 今は恋しき(新古今集 雑 1843)

:藤原清輔朝臣(きよすけ 1108~1177 六条藤家顕輔の子 俊成と並び称された)

085 よもすがら もの思ふ頃は 明けやらで ねやのひまさへ つれなかりけり(千載集 恋 766)

:俊恵法師(しゅんえ 1113~1191? 源俊頼の子 東大寺の僧)

086 歎けとて 月やはものを 思はする かこち顔なる わか涙かな(千載集 恋 929)

:西行法師(さいぎょう 1118~1190 俗名佐藤義清 平安末期の代表的な歌人の一人)

087 むらさめの 露もまだひぬ まきの葉に 霧たちのぼる 秋の夕暮(新古今集 秋 491)

:寂蓮法師(じゃくれん 1139?~1202 俗名藤原定長 俊成の甥・養子 新古今集撰者の一人)

088 なには江の あしのかり寝の ひとよゆゑ 身をつくしてや 恋ひわたるべき(千載集 恋 807)

:皇嘉門院別当(こうかもんいんのべっとう 源俊隆の娘 崇徳院の妃皇華門院に仕えた)

089 玉の緒よ 絶えなば絶えね 長らへば 忍ぶることの 弱りもぞする(新古今集 恋 1034)

:式子内親王(しょくしないしんのう 1149?~1201 後白河天皇の皇女 賀茂斎院)

090 見せばやな 雄島のあまの 袖だにも 濡れにぞ濡れし 色は変らず(千載集 恋 886)

:殷富門院大輔(いんぷもんいん 1131?~1200? 後白河天皇の皇女殷富門院に仕えた)

第九十一首〜第百首

091 きりぎりす 鳴くや霜夜の さむしろに ころもかた敷き ひとりかも寝む(新古今集 秋 518)

:後京極摂政前太政大臣(藤原良経 1169~1206 忠通の孫 新古今時代の代表的な歌人)

092 わが袖は 潮ひに見えぬ 沖の石の 人こそ知らね 乾くまもなし(千載集 恋 760)

:二条院讃岐(にじょういんのさぬき 1141?~1217? 源頼政の娘 新古今時代の女流歌人)

093 よのなかは 常にもがもな なぎさ漕ぐ あまのを舟の 綱手かなしも(新勅撰集 覊旅 525)

:鎌倉右大臣(源実朝 さねとも 1192~1219 頼朝の子 3代将軍 金槐集の撰者)

094 み吉野の 山の秋風 さ夜ふけて ふるさと寒く ころも打つなり(新古今集 秋 483)

:参議雅経(藤原雅経 まさつね 1170~1221 飛鳥井家祖 新古今集撰者の一人)

095 おほけなく うき世の民に おほふかな わが立つそまに 墨染の袖(千載集 雑 1137)

:前大僧正慈円(じえん 1155~1225 藤原忠通の子 良経の叔父 天台座主『愚管抄』著者)

096 花さそふ 嵐の庭の 雪ならで ふりゆくものは わが身なりけり(新勅撰集 雑 1052)

:入道前太政大臣(藤原公経 きんつね 1171~1244 西園寺家祖)

097 来ぬ人を まつほの浦の 夕なぎに やくやもしほの 身もこがれつつ(新勅撰集 恋 849)

:権中納言定家(藤原定家 1162~1241 百人一首撰者 新古今集撰者の一人・新勅撰集撰者)

098 風そよぐ ならの小川の 夕暮は みそぎぞ夏の しるしなりける(新勅撰集 夏 192)

:従二位家隆(藤原家隆 いえたか 1158~1237 新古今集撰者の一人)

099 人も惜し 人も恨めし あぢきなく 世を思ふゆゑに もの思ふ身は(続後撰集 雑 1202)

:後鳥羽院(1180~1239 第82代天皇 新古今集撰進を指揮 承久の変の後隠岐でも改訂を続けた)

100 ももしきや 古き軒ばの 忍ぶにも なほあまりある 昔なりけり(続後撰集 雑 1205)

:順徳院(1197~1242 第84代天皇 承久の変で佐渡に遷る)

参考

小倉山荘「『小倉百人一首』の選者藤原定家に迫る」

https://ogurasansou.jp.net/columns/saijiki/2017/12/01/3696/

サライ.jp「百人一首とは?」

https://serai.jp/hobby/1181749

近江神宮「小倉百人一首一覧」

https://oumijingu.org/pages/130/

名古屋刀剣博物館「藤原定家と百人一首」

https://www.meihaku.jp/hyakunin-isshu-kajin/kajin-fujiwarano-teika/

日本文化研究ブログ

https://jpnculture.net/hyakuninisshu/

京都リビング

https://kyotoliving.co.jp/article/131102/front/index.html

嵯峨嵐山文華館

https://www.samac.jp/exhibition/detail.php?id=59

大覚寺

https://www.daikakuji.or.jp/

天橋立

https://www.amanohashidate.jp/spot/amanohashidate/

エリアから探す

北海道・東北

関東

中部・北陸

近畿

中国・四国

九州・沖縄

お問い合わせ

掲載依頼・取材依頼・Made In Localシリーズおよび地域を代表する企業100選についてのお問い合わせ等、承っております。まずはお気軽にご相談ください。

会社概要

Made In Localは、株式会社IOBIが運営する地方創生メディアです。弊社では現在、事業拡大につき、新卒・中途ともに積極的に採用活動を行っております。 ご興味のある方はぜひご一読ください。

Made In Localは地方創生メディアの運営を通して地域の産業振興や地域間格差の是正に取り組んでおり、「産業と技術革新の基盤をつくろう」・「人や国の不平等をなくそう」・「住み続けられるまちづくりを」の3つのSDGsのターゲットの実現を目指しています。

.jpg&w=256&q=75)