こんにちは!学生ライターのめいこです!

夏真っ盛りでお祭りもたくさん開催されていますね🌊

岸和田市では、10月に開催されるだんじり祭というお祭りが有名です。

今回は、そのだんじり祭が行われる久米田寺についてご紹介します!

◯久米田寺はどうしてできた?

久米田寺は738年(天正10年)に僧行基によって創立されました。

そしてその背景には、水不足や干ばつに苦しむ人々の暮らしがありました。💧

行基は菩薩道を実践する、つまり困窮する人々を救済することに生きた僧でした。久米田寺のある八木郷一帯は水量の少ない天の川に頼っていたため、行基はため池を築くことで人々を助けようとしたのです。

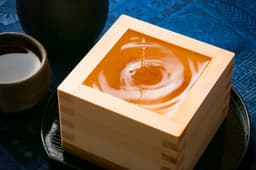

そうしてできたのが大阪府で最大のため池とされる久米田池です。

他にも多くの布施屋(救護所)やため池、橋の造築を行っていた行基ですが、これらを造築した際には、施設の維持管理・布教の場を目的とした院を必ず併設していました。

久米田池の併設院として造られたのが隆池院(りゅうちいん)で、これが久米田寺の前身です。

戦国時代には1563年の久米田合戦により堂塔の多くが焼失しましたが、江戸時代中期に再興され、現在では春には桜の名所として、秋にはだんじりの集まる場として地域の皆さんに親しまれています。

◯終わりに

久米田寺の歴史、いかがだったでしょうか?

社会科で習う行基がこんな身近なところにも関わっていたとは驚きですね📚

みなさんもぜひ、近くの寺院について調べてみてください😆

| 参考 | 古寺巡訪 久米田寺 |

|---|

エリアから探す

北海道・東北

関東

中部・北陸

近畿

中国・四国

九州・沖縄

お問い合わせ

掲載依頼・取材依頼・Made In Localシリーズおよび地域を代表する企業100選についてのお問い合わせ等、承っております。まずはお気軽にご相談ください。

会社概要

Made In Localは、株式会社IOBIが運営する地方創生メディアです。弊社では現在、事業拡大につき、新卒・中途ともに積極的に採用活動を行っております。 ご興味のある方はぜひご一読ください。

Made In Localは地方創生メディアの運営を通して地域の産業振興や地域間格差の是正に取り組んでおり、「産業と技術革新の基盤をつくろう」・「人や国の不平等をなくそう」・「住み続けられるまちづくりを」の3つのSDGsのターゲットの実現を目指しています。

.jpg&w=2048&q=75)

.jpg&w=256&q=75)

.jpeg&w=256&q=75)

.jpeg&w=256&q=75)